蘑菇是指个体肉质至近肉质的一类大型真菌。目前,全世界已知的蘑菇种类在1.4万种以上。我国具有食用价值的食用菌有936种,具有药用价值的药用菌有437种,毒蘑菇有435种。

野生蘑菇由于营养价值高味道鲜美,一直深受广大百姓喜爱。但因老百姓区分不清食用菇和毒蘑菇,世界各地每年因误采误食毒蘑菇导致中毒的事件屡见不鲜。

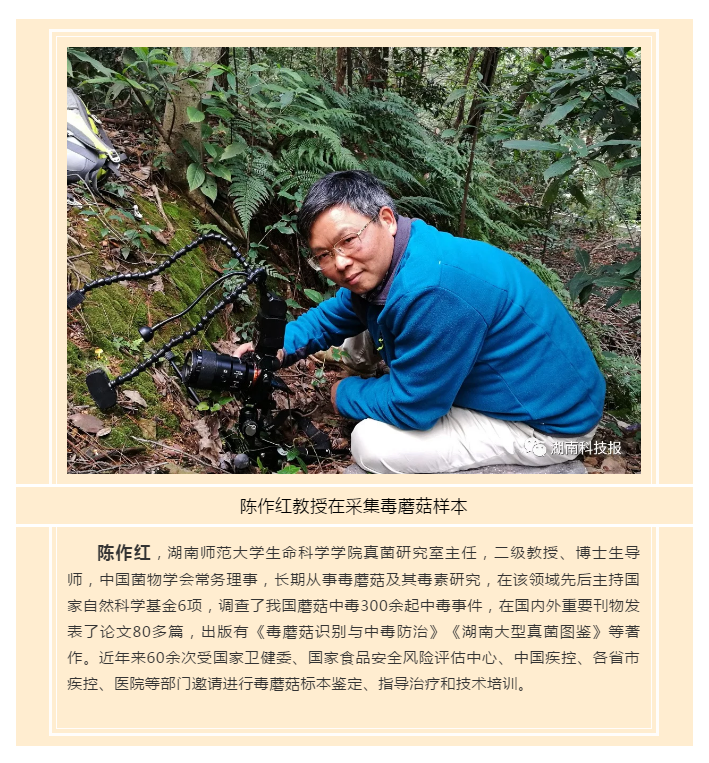

湖南师范大学陈作红教授日前接受记者采访时提醒道,6~9月是野生菌高发季节,请广大百姓珍惜生命,切勿采食不认识的野生蘑菇。

蘑菇中毒是食物中毒致死主因

“食源性疾病是当前影响中国食品安全、危害公众健康的最主要因素,而误食毒蘑菇中毒是我国食物中毒事件中导致死亡的最主要原因。2017年湖南省食源性中毒事件共致35人死亡,其中31人是由毒蘑菇导致。”陈作红教授介绍说,据中国疾病预防与控制中心统计数据,2013年至2017年5年间,全国报告蘑菇中毒事件中,病死率高达21.08%。

陈作红教授认为,误食野生蘑菇中毒事件频发,与我国很多地方的老百姓有采食野生菌的习惯有关。因为一些有毒的野生菌与可以食用的野生菌形态上很相似,老百姓很难将它们区分开来,导致误采误食引起中毒。

陈作红教授还举例说,如稀褶红菇与亚稀褶红菇,两者形态非常相似,但稀褶红菇无毒可食,亚稀褶红菇却剧毒,类似的还有草鸡枞鹅膏与灰花纹鹅膏,黑木耳与叶状耳盘菌,小蚁巢伞与丝盖伞,等等。

“蘑菇形态千差万别,对于非专业人士,无法从外观、形态、颜色等方面区分有毒蘑菇与可食用蘑菇,没有一个简单的标准能将有毒蘑菇和食用蘑菇区分开来。”陈作红教授建议,对于老百姓来说,除非某些经常采食的野生菌种类,如松乳菇(又称枞菌或寒菌)可采食外,对于其他的种类建议不要采食。

“在湖南湘西地区,当地老百姓只采食枞菌,故当地很少发生误食野生蘑菇中毒事件。”陈作红教授以此为例举证道。

七成蘑菇中毒致死“祸首”是剧毒鹅膏菌

“近年来,我们通过调查大量野生蘑菇中毒事件发现,在我国导致死亡的毒蘑菇种类,主要是一些含鹅膏毒素的剧毒种类和亚稀褶红菇。”陈作红教授介绍说,含鹅膏毒素的剧毒种类包括鹅膏菌属中的致命鹅膏、灰花纹鹅膏、淡红鹅膏、淡红鹅膏、假淡红鹅膏,盔孢伞属中的条盖盔孢伞,环柄菇属中的肉褐鳞环柄菇,这些种类引起严重的急性肝损害;红菇属的 亚稀褶红菇引起横纹肌溶解。

“在我国,70%的蘑菇中毒导致死亡事件是由鹅膏菌属中的种类所引起。”陈作红教授介绍说,剧毒鹅膏菌是毒蘑菇中比较好识别和区分的,它同时具有菌盖、菌柄、菌环和菌托。

通俗地说,就是“头上戴帽(指有菌盖)、腰间系裙(指有菌环)、脚上还穿鞋(指有菌托)”的蘑菇就是鹅膏菌。这类蘑菇大部分是有毒的,因此,凡是“头上戴帽、腰间系裙、脚上还穿鞋”的蘑菇千万不能采食。

“在湖南,灰花纹鹅膏菌主要发生在6月上旬至7月中旬的高温潮湿季节,它生长于石栎、刺栲等阔叶林中。亚稀褶红菇集中在7~8月发生。”陈作红教授告诉记者,灰花纹鹅膏菌所含毒素对人体的致死量为每公斤体重0.1毫克,1朵蘑菇所含毒素即足以使一个成年人死亡。

陈作红教授介绍说,含鹅膏毒素的鹅膏菌、盔孢伞及环柄菇属中的剧毒蘑菇引起的中毒症状明显表现出4个阶段——潜伏期、胃肠炎期、假愈期和内脏损害期。

误食鹅膏菌后,一般发病较慢,有6~12小时的潜伏期。

潜伏期过后出现恶心、呕吐、剧烈腹痛、“霍乱型”腹泻等肠胃症状。

胃肠期过后,症状消失,近似康复,1~2天内无明显易见症状,容易给临床医生和患者造成一个康复的假象。在这个阶段尽管临床症状得到改善,但肝功能酶谷草转氨酶AST、谷丙转氨酶ALT和胆红素开始上升,肾功能也开始恶化。

假愈期过后,病情迅速恶化,出现肝功能异常和黄疸,肝肿大,转氨酶急剧上升,严重的高达几千甚至几万,随着这些酶活性的急剧增加,肝肾功能恶化,凝血功能被严重扰乱,引起内出血,最后导致肝、肾、心、脑、肺等器官功能衰竭,5~16天病人死亡。

而误食亚稀褶红菇后,发病时间一般在1小时内出现症状。开始时表现为恶心、呕吐、腹痛、腹泻现象,并有乏力感,24小时后,出现全身乏力明显,肌肉痉挛性疼痛,肢体乏力,明显的腰背痛,肌肉酸痛。胸闷、心悸,呼吸急促困难。血尿或血红蛋白尿,出现酱油色尿液。生化指标表现为肌酸激酶急剧上升,高的达到数万至十万单位以上。严重者最后导致多器官功能衰竭死亡。

“一旦误食野生菌后出现恶心、呕吐、腹泻等症状,一定要及早就医,越早进行毒物清除,治疗效果越好。”陈作红教授还特别提醒道,凡是误食后有潜伏期在6小时以上的,也就是说吃了蘑菇后6小时才出现呕吐、腹泻等胃肠型症状的,一定要及时送至大医院去治疗。因为肯定是误食了含有剧毒鹅膏的种类,会导致急性肝损害,如果不及时治疗,会错过最佳治疗时机,带来不可挽回的损失。

民间毒蘑菇鉴别方法不靠谱

“很多爱吃蘑菇的百姓,喜欢根据经验去辨识。”对此,陈作红教授表示,民间一些鉴别毒蘑菇的方法不可靠,这样很容易陷入认识误区。

误区一:颜色鲜艳的蘑菇有毒,颜色普通的蘑菇没毒。

陈作红教授表示,事实上我国的一些剧毒蘑菇,如灰花纹鹅膏、亚稀褶红菇都是灰色的,致命鹅膏、裂皮鹅膏都是纯白色的。

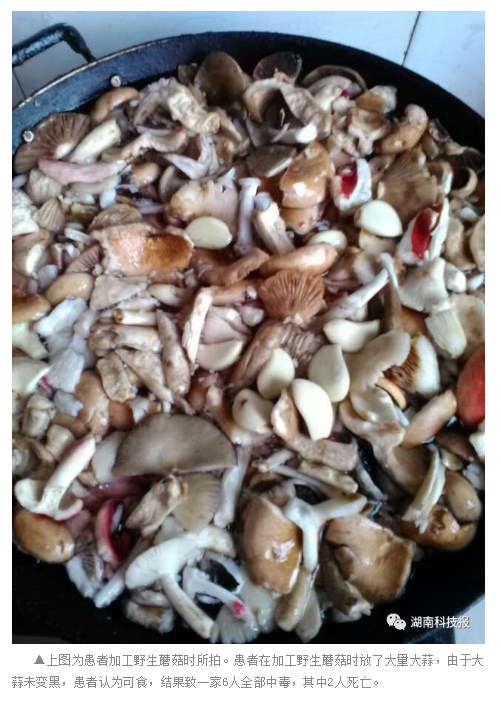

误区二:蘑菇跟大蒜、大米、银器、瓷片等一起煮,颜色变黑有毒,未变颜色就无毒。

陈作红教授指出,这种说法也是错误的,我国的一些剧毒蘑菇跟大蒜、大米一起煮,大蒜、大米的颜色并不变黑。

误区三:生虫、生蛆的蘑菇无毒。

陈作红教授告诉记者,很多昆虫、动物对毒素的吸收与作用与人是不一样的。剧毒的鹅膏菌成熟烂掉后很容易生虫,生蛆。甚至剧毒的鹅膏菌经口服喂养小白鼠,小鼠都不会死。

误区四:受伤变色或者有分泌物的蘑菇有毒。

“受伤变色或者有乳汁流出是很多科属如牛肝菌科、红菇科的一个特征,实际上,牛肝菌科和红菇科的很多种类是可以食用的。”陈作红教授表示,故不能凭受伤变色或者有分泌物来判断蘑菇是否有毒。

误区五:长在潮湿处或家畜粪便上的蘑菇有毒,长在松树下等清洁地方的蘑菇无毒。

对此,陈作红教授表示,蘑菇的有毒无毒与生长环境没有关系,因为有毒蘑菇与其他蘑菇生长的环境是一样的。

湖南剧毒野生蘑菇和常见毒蘑菇

据陈作红教授介绍,我国毒蘑菇种类繁多,到目前已知的已经有400多种,通过近几年的调查,湖南省毒蘑菇种类多,已经确定并发生过中毒事件的种类有30多种。不同种类的蘑菇中毒后产生的症状不一样,可分为急性肝损害型、急性肾衰竭型、胃肠炎型、神经精神型、溶血型、横纹肌溶解型和光过敏性皮炎型7种类型。

在湖南,主要的毒蘑菇中毒症状类型分为急性肝损害型、急性肾衰竭型、胃肠炎型、神经精神型和横纹肌溶解型5种类型;其中,主要的剧毒蘑菇中毒症状类型分为急性肝损害型、急性肾衰竭型和横纹肌溶解型3种类型。

1.急性肝损害型

毒蘑菇种类:主要是由含有鹅膏肽类毒素的鹅膏菌属、盔孢伞属、环柄菇属的一些种类引起,在湖南,80%以上的中毒死亡是由鹅膏菌属中的种类所引起。剧毒鹅膏种类有:灰花纹鹅膏、假淡红鹅膏、裂皮鹅膏;另外,剧毒种类还包括有:盔孢伞属的条盖盔孢菌和环柄菇属的肉褐鳞环柄菇。

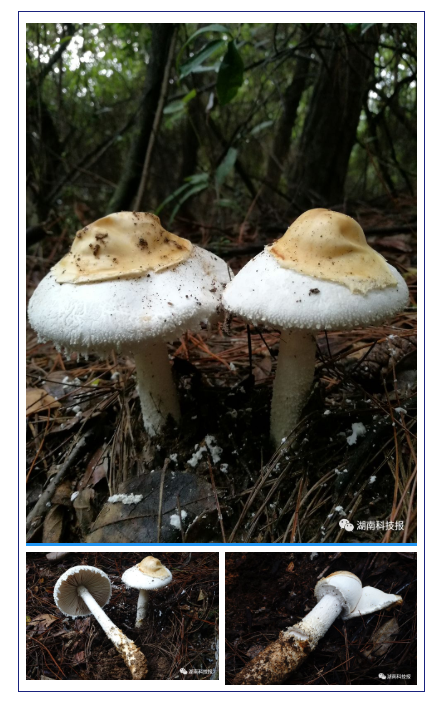

灰花纹鹅膏

主要特征:子实体中等大小,5~10厘米,灰色至深灰色、暗褐色至近黑色,表面具深色纤丝状隐花纹。菌柄白色至浅灰色,常被浅褐色鳞片,近顶部有菌环。基部近球形,有菌托。

时间与生境:6~9月份生于阔叶林或针阔混交林中地上。

分布:全省各地都有分布。

毒性:剧毒!是湖南省发生中毒事件最多、中毒人数和死亡人数最多的种类。1994~2015年在湖南长沙、浏阳、望城、宁乡、湘潭、衡阳等地发生35起中毒事件,导致350多人中毒,其中82人死亡。

裂皮鹅膏

主要特征:子实体小至中等,菌盖5~8厘米,纯白色,有时中部呈米黄色,边缘有时有辐射状裂纹,表面具有细绒毛状。菌柄白色,有时被白色细小鳞片,近顶部有菌环。菌柄基部膨大,菌托浅杯状。

时间与生境:6月份生于阔叶林或者混交林地上。

分布:全省各地有分布。

毒性:剧毒!2014~2015年在宁乡、攸县等地发生4起中毒事件,导致12人中毒,3人死亡。

假淡红鹅膏

主要特征:子实体中等大小,菌盖5~8厘米,纯白色,有时中央呈粉红色,边缘无沟纹。菌柄白色至污白色,被白色鳞片,近顶部有菌环,基部膨大有菌托,菌托浅杯状,白色。

时间与生境:6~9月份生于阔叶林或针阔混交林中地上。

分布:全省分布。

毒性:剧毒!

条盖盔孢伞

主要特征:子实体小至中等,2~6 厘米,黄褐色,中央稍下陷且具小乳突,菌盖具有明显辐射状沟条。菌柄顶部黄色,向下颜色逐渐变深,基部黑褐色。

时间与生境:9~11月份生于腐殖质上或腐木上,在一些锯木厂的锯木堆上经常发生。

分布:全省各地都有分布。

毒性:剧毒!近年来在浏阳、湘西、邵阳等地发生多起中毒事件,有2人死亡。

肉褐鳞环柄菇

主要特征:菌盖直径3~6 厘米,初期钟形,后平展,中央凸起,白色、粉肉色至粉褐色,被近同心环状排列的褐色鳞片。菌肉薄,白色,菌褶离生,白色至乳白色,较稀,不等长。菌柄长3~6 厘米,近圆柱形,与菌盖同色,菌环以下具鳞片;无明显菌环,只具有一个像菌环似的膜质区。

时间与生境:夏秋季群生或散生于雪松林中地上。

分布:全省分布。

毒性:剧毒,含鹅膏毒肽,肝损害型。2018年10月25日在长沙县和长沙市发生2起3人中毒事件;2019年5月在邵东县和株洲市发生2起3人中毒事件。

2.急性肾衰竭型

毒蘑菇种类:鹅膏菌属的假褐云斑鹅膏、赤脚鹅膏、拟卵盖鹅膏。

中毒症状:中毒后具有6~12小时的潜伏期,从误食到肝肾损害一般是1~4天,肝转氨酶升高约为正常上线的15倍,反映肝功能中度受损。肾功能损害的表现为急性肾小管间质肾病。在肾损害阶段,采用对症支持治疗,约25%的病例需进行血液透析,恢复需要3周左右,没有肝肾后遗症。

假褐云斑鹅膏

主要特征:子实体中等至大型,菌盖6~15厘米,淡灰色、灰色至灰褐色,具深色纤丝状隐生花纹。菌柄白色,常被白色纤毛状至粉末状鳞片,近顶部常具有菌环。菌柄基部具有菌托,浅杯状。

时间与生境:6~9月生于阔叶林或针阔混交林中地上。

分布:全省各地都有分布。

毒性:有毒。在郴州等地发生多起中毒事件。

异味鹅膏

主要特征:子实体中等大小,菌盖5~9厘米,纯白色至米色,表面常具有毡状至碎片状鳞片,常有刺鼻气味。菌柄白色,有菌环。菌柄基部膨大,近球形,具有白色疣状、颗粒状至近锥状鳞片。

时间与生境:6~9月份生于阔叶林或针阔混交林中地上。

分布:全省各地有分布。

毒性:有毒,2003年在宜章发生1起中毒事件。

欧氏鹅膏

主要特征:子实体中等,菌盖4~8厘米,纯白色至米色,边缘无沟纹。菌柄白色,常被白色反卷纤毛状或绒毛状鳞片,基部腹鼓状至白萝卜状。菌环上位,白色。菌托浅杯状,白色。

时间与生境:7~9月份生于阔叶林、针叶林或针阔混交林中地上。

分布:湘南地区。

毒性:剧毒,2017年在安化县发生一起1人中毒事件。

拟卵盖鹅膏

主要特征:菌盖直径7~18厘米,幼时半球形,成熟后平展,菌盖表面白色至米黄色,常覆盖有菌幕残余,菌幕残余外层膜状,淡黄色至赭色;内层粉末状,白色,边缘常有白色至米黄色絮状物但无沟纹。菌肉白色,菌褶白色至米黄色,较密,不等长,短菌褶近菌柄端渐窄。菌柄长7~20厘米,直径1~3厘米,白色至污白色,被白色絮状至粉末状鳞片,基部腹鼓状至白萝卜状,被淡黄色至赭色的破布状、环带状或卷边状鳞片。菌环上位,膜质,白色,易破碎消失。

时间与生境:7~9月份生于针阔混交林中地上。

分布:全省分布。

毒性:急性肾衰竭型。2017年9月邵东县魏家桥镇发生1起10人中毒事件。

3.横纹肌溶解型

毒蘑菇种类:由亚稀褶红菇引起。

中毒症状:误食亚稀褶红菇后,发病时间最短的为10分钟,其余均在1小时内出现症状。症状开始时表现为恶心、呕吐、腹痛、腹泻现象,并有乏力感,24小时后,出现全身乏力明显,肌肉痉挛性疼痛,肢体乏力,明显的腰背痛,肌肉酸痛。胸闷、心悸,呼吸急促困难。血尿或血红蛋白尿,出现酱油色尿液。生化指标表现为肌酸激酶急剧上升,高的达到数万至十万单位以上。严重者最后导致多器官功能衰竭死亡。

亚稀褶红菇

主要特征:子实体中等至大型,菌盖直径6~12厘米, 成熟后中部长下凹呈漏斗状,菌盖表面浅灰色至煤灰黑色,成熟后常向上反卷,边缘无条棱。菌肉白色,受伤后易变红色而不再变黑色,菌褶白色,伤变红色,菌褶厚,稍密至稍稀疏,不等长,脆而易碎,直生。菌柄粗短,一般5~9厘米,浅灰色,内部松软。

时间与生境:夏秋季7月上旬到9月下旬生长于马尾松与栲树等山毛榉科植物的混交林中。

分布:全省各地分布。

毒性:剧毒,近年来在湖南、湖北、浙江、贵州、云南频频发生中毒事件,我们调查的14起导致中毒88人,死亡45人,死亡率高达51%。该菌与老百姓经常采食的红菇属中的其它种类如稀褶红菇、密褶红菇极为相似,老百姓都称为火炭菌,很难从外观形态上将它们区分开来。

受伤变红色

4.神经精神型

毒蘑菇种类:近年来在湖南出现了较多的神经精神型蘑菇中毒事件,主要产生3种类型的神经中毒:含毒蕈碱种类产生外周胆碱能神经毒性;含异噁唑衍生物种类产生谷氨酰胺能神经毒性;含裸盖菇素的种类产生致幻觉性神经毒性.

含毒蕈碱的种类主要包括有:丝盖伞属中的辣味丝盖伞,杯伞属中的白霜杯伞和粉褶蕈中的近江粉褶蕈;含异噁唑衍生物的种类主要包括鹅膏菌属鹅膏组中的小毒蝇鹅膏、土红鹅膏、球基鹅膏和残托鹅膏;含裸盖菇素的种类主要包括有:裸盖菇属的古巴裸盖菇和苏梅岛裸盖菇 、裸伞属的热带紫褐裸伞。

中毒临床症状:误食后发病快,一般10~30分钟即表现症状。含毒蕈碱种类中毒临床症状特征表现为多涎、流泪、出汗、排尿、腹痛,腹泻及呕吐,且常伴有心搏过缓,瞳孔缩小、视力模糊甚至出现幻觉;含异噁唑衍生物种类中毒临床症状表现为恶心、呕吐,运动性抑郁,共济失调,精神错乱,视觉畸变,头晕,兴奋,严重者出现昏迷、抽搐等。含裸盖菇素蘑菇中毒临床症状表现为神经病症状,视觉错乱,色彩和形态干扰,精神欢快,动作失调等,躯体感觉如头脑眩晕,精神沮丧并伴有焦虑不安。

辣味丝盖伞

主要特征:菌盖直径1~2.5厘米,幼时锥形,成熟后平展,中央具明显凸起,菌盖表面淡褐色至褐色,凸起处深褐色,表面被平伏的辐射状鳞片,老后边缘开裂。菌肉薄,污白色至淡黄色,味苦,菌褶直生,较稀,不等长,污白色至淡黄色。菌柄2.5~4厘米,直径0.3~0.5厘米,圆柱形,淡黄褐色,具细小白绒毛。

时间与生境:春秋季散生或群生于针叶树或针阔叶树林中地上。

分布:全省各地分布。

毒性:有毒,含毒蕈碱,神经精神型。

白霜杯伞

主要特征:菌盖直径2~4厘米,幼时半球形,成熟后平展,中央下凹,菌盖表面浅黄色至黄褐色,边缘内卷或呈波浪状。菌肉白色,菌褶延生,较密,不等长,白色至黄白色。菌柄长3~5厘米,直径0.3~0.8厘米,扁圆柱形至圆柱形,浅黄色至黄褐色,基部稍膨大并具有白色絮状菌丝。

时间与生境:夏秋季散生或群生于阔叶林中地上。

分布:全省各地分布。

毒性:有毒,含毒蕈碱毒素成分,神经精神型。2018年11月8日长沙县江背镇发生一起3人中毒事件。

近江粉褶蕈

主要特征:菌盖直径3~5厘米,初期圆锥形,成熟后平展,中央稍尖或稍钝,菌盖表面灰黄色、浅灰褐色至浅黄褐色,有时带粉红色,光滑,边缘具条纹。菌肉薄,白色至淡黄色,菌褶淡粉黄色至粉红色,直生,较密,不等长。菌柄5~12厘米,直径0.4~0.6厘米,圆柱形,与菌盖同色,光滑,具纵条纹,基部稍膨大。

时间与生境:夏秋季单生或散生于针阔叶林中地上。

分布:全省各地分布。

毒性:有毒,含毒蕈碱,神经精神型。2018年6~9月在湖南祁东、绥宁、桃源、江华、资兴县等地发生6起14人中毒事件。

小毒蝇鹅膏

主要特征:菌盖直径3~7厘米,幼时卵圆形,成熟后平展,菌盖表面淡白色至蜜黄色,中部色稍深,成熟后边缘近白色,菌幕残余块状至颗粒状,白色至淡黄色,菌盖边缘具明显沟纹。菌肉白色,菌褶白色,离生,不等长,短菌褶近菌柄端多平截。菌柄长4~7厘米,直径0.5~1.5厘米,白色至米色,基部膨大呈球形至卵状,上半部常被有白色至淡黄色疣状、粉末状菌幕残余,菌环缺。

时间与生境:夏秋季单生或散生于针阔混交林中地上。

分布:全省各地分布。

毒性:有毒,含异噁唑衍生物毒素,神经精神型。2018年5月永州市道县仙子脚镇发生1起2人中毒事件。

土红鹅膏

主要特征:子实体中等大小,菌盖直径4~7厘米,幼时半球形,成熟后平展,菌盖表面黄褐色,密被土红色、橘红褐色至皮革褐色的粉末状至絮状鳞片,边缘有沟纹。菌肉白色,菌褶离生至近离生,白色,短菌褶近菌柄端平截。菌柄长7~12 厘米,直径0.5~1.5厘米,上细下粗,密被土红色、锈红色的粉末状鳞片,基部腹鼓状至卵形,被土红色至褐色的疣状、絮状至粉末状鳞片。菌环上位至近顶生,膜质,易破碎而脱落。

时间与生境:夏秋季单生或散生于阔叶林或针阔混交林中地上。

分享到: