《三体》是刘慈欣创作的一部极具影响力的科幻小说,荣获雨果奖,连美国前总统奥巴马都是其铁杆粉丝。这部作品构建了一个博大精深的科幻世界,讲述了地球人类文明与三体文明之间的交流与对抗,引发了读者对人类文明、宇宙探索等诸多问题的深刻思考。

在《三体》第一部中,飞刃首次登场。它是一种由汪淼研究的纳米技术制造出来的细丝,是“古筝计划”的关键道具。这种细丝韧性强度极高,头发丝十分之一粗细的飞刃便能削铁如泥。在“古筝计划”里,飞刃被数根每隔50米纵向绑在运河两岸柱子上,当“审判日”号巨轮经过时,它像切豆腐一样将船和里面的人切成薄片,展现出了惊人的威力。

一、飞刃的特性与原理

1.物理特性

飞刃具有诸多令人惊叹的物理特性。其强度极高,在小说中,头发丝十分之一粗细的飞刃就能像切豆腐一样分割船体,轻松切断钢铁。它的细度更是达到了惊人的程度,仅有头发的千分之一,肉眼几乎不可见。

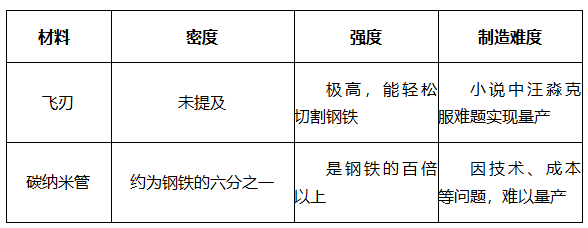

与现实中类似材料相比,以碳纳米管为例,二者存在一定关联。以下是它们的性能对比:

2.理论原理

在《三体》中,飞刃发挥作用的理论基础主要基于其超高的强度和极小的横截面积。当飞刃与物体接触时,由于其强度远超被切割物体,且横截面积极小,会在接触点产生极大的压强,从而实现对物体的切割。

从现实科学理论来看,这与材料力学中的压强原理相契合。根据压强公式(P = F/S)((P)为压强,(F)为压力,(S)为受力面积),在压力一定的情况下,受力面积越小,压强越大。飞刃极细的特性使其受力面积极小,进而产生巨大的压强,实现切割效果。同时,纳米材料在缩小到纳米尺度时会产生纳米尺寸效应,原子排列结构变化导致性质差异,这也为飞刃的特殊性能提供了一定的理论想象空间。

二、飞刃在《三体》中的军事应用

1.古筝计划

在《三体》的故事里,“古筝计划”有着特殊的背景。当时,地球三体组织(ETO)掌握着大量关于三体文明的重要信息,而这些信息对人类对抗三体文明至关重要。“审判日”号作为ETO的核心船只,承载着关键的数据。为了获取这些数据,同时避免ETO成员销毁资料,联合国决定实施“古筝计划”。

执行过程中,汪淼等人将飞刃纳米丝横向固定在巴拿马运河的两岸,形成了一张无形的大网。当“审判日”号毫无察觉地驶入运河,穿过飞刃组成的网时,飞刃发挥出了惊人的威力。它像一把锋利无比的利刃,将巨轮切割成了数十个薄片。整个过程悄无声息,船上的人员甚至来不及做出反应。

最终,“审判日”号被彻底摧毁,人类成功获取了ETO的重要资料,为后续对抗三体文明的行动奠定了基础。在这个计划中,飞刃起到了决定性的作用,其强大的切割能力和隐蔽性,让这次行动得以顺利完成。

2.其他潜在应用

· 暗杀行动:飞刃极细且肉眼不可见的特性,使其可以在不被察觉的情况下完成暗杀任务。可以将其布置在目标人物的必经之路上,当目标经过时,瞬间将其切割。

· 破坏敌方设施:对于一些坚固的军事设施,如桥梁、塔楼等,飞刃可以轻松切割,达到破坏敌方基础设施的目的。

· 信息截取:在敌方的通信线路上布置飞刃,能够在不引起注意的情况下切断线路,截取信息。

三、飞刃的现实意义与展望

1.现实原型

现实中与飞刃最接近的材料当属碳纳米管。碳纳米管是一种具有特殊结构的一维量子材料,被誉为“二十世纪最神奇的纳米材料”之一。它与飞刃的相似点在于,都具备高强度的特性,碳纳米管的抗拉强度是钢的100倍。然而,二者也存在明显差距。飞刃在小说中能轻松将巨轮切成薄片,而碳纳米管虽强度高,但目前还无法达到如此夸张的切割效果。并且,飞刃在小说中可实现量产用于军事行动,碳纳米管却因技术和成本问题难以大规模生产。

2.未来发展

飞刃相关技术在现实中的未来发展充满潜力。在应用领域方面,它有望在半导体器件、柔性器件、复合材料器件、新能源等领域大展身手,就像碳纳米管目前的应用方向一样。在军事上,可能会开发出更高效的切割武器或隐蔽的侦察设备。不过,其发展也面临诸多挑战。技术上,如何制造出像飞刃一样高强度、极细且能大规模生产的材料是一大难题。成本上,研发和生产这类材料可能需要巨额资金。此外,伦理和法律问题也不容忽视,这类强大的材料若被不当使用,可能会带来严重的后果。

初审:孙世奇

复审:成自来

终审:陈光中