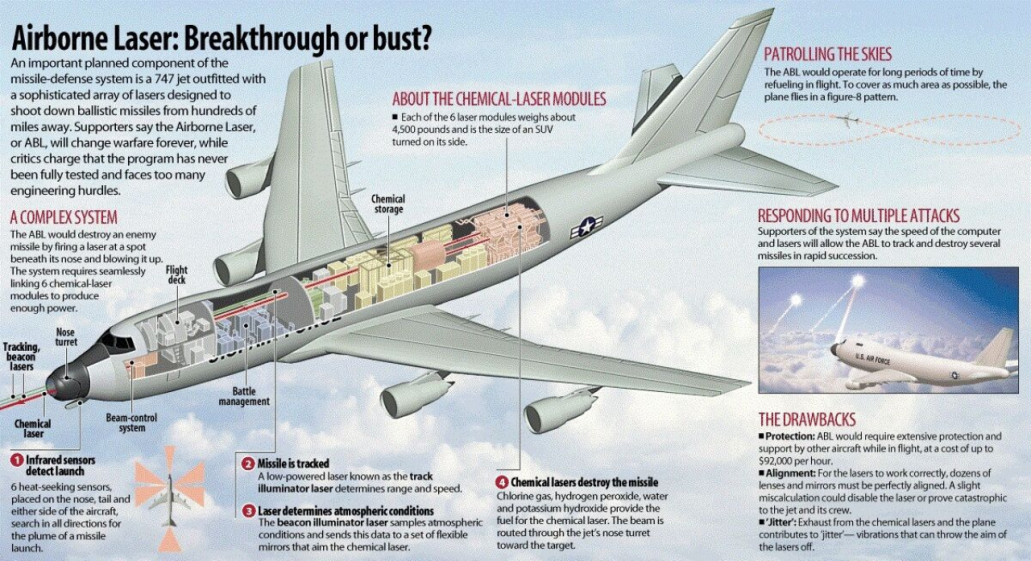

早期的机载激光武器系统以美国在20世纪90年代初启动的机载激光武器(Airboren Laser System,ABL)计划等一系列项目为代表。

当时,100千瓦被认为是激光对导弹等目标实施硬杀伤的“门槛”功率。随着技术水平的提升,激光武器系统可以在更远的距离,将激光稳定聚焦在更小面积的光斑上,这个“门槛”会有一定程度的降低。但截至今日,100千瓦指标依然有很高的参照价值:一种硬杀伤的高能激光系统,至少应有数十千瓦级别的功率输出能力。

依托化学激光器的高功率特性,美国在21世纪到来前实现了高达6兆瓦的试验纪录。出于最大功率的考虑,在高能光源这一核心基础的选择上,ABL选择了氧碘化学器。当时,这是唯一能在有限体积和重量的前提下实现兆瓦级别功率的激光源。其他美军的装备项目思路也与之相差无几,只是使用的化学燃料有所不同。比如美国以色列联合研发的“战术高能激光”(THEL)系统,使用的是更贵且剧毒的氟化氘。

波音ABL项目示意图

不过,在随后的发展中,一系列工程上的麻烦和技术难关,使ABL从未达到预想的作战能力。除了激光在大气中远程传输的耗损、扰动、聚焦难题之外,光源重量严重超重、功率提升不及预期等问题贯穿项目始终。比如在ABL最早的规划预期中,激光系统应该由14个模块提供2至3兆瓦的功率,总重79.2吨。但实际上1兆瓦的样机装配过程中,6个模块重量达到了近82吨。这导致在实际测试中,ABL在预定射程上的杀伤功率和照射破坏目标的耗时等数据达不到预期的水平。

而当时提出的一系列的改进措施,包括更好的冷阱技术、氘化燃料等等,最乐观的预期也只能把单个模块的功率提升20%左右。也就是说,在功率这个最大潜力无法兑现之后,化学激光器留下的几乎全是缺点。只能维持3至5秒的单次出光时间限制了毁伤能力,发射前化学燃料需要预热限制了射击灵活性,剧烈的燃料消耗,使激光系统的1/3重量被燃料占用以后,依旧只能实现有限的射击次数。正是在这种背景下,耗时16年的ABL计划在花费50亿美元后黯然下马——这还没有算入ATL等类似项目在内。

激光焊接机器人已经被广泛用于汽车制造等行业

初审:孙世奇

复审:成自来

终审:陈光中