番茄潜叶蛾又名南美番茄潜麦蛾,属鳞翅目麦蛾科,原产于南美洲西部的秘鲁。番茄潜叶蛾是最具毁灭性的世界性入侵害虫之一,截至2017年已入侵80多个国家和地区,主要危害番茄、辣椒、茄子、马铃薯等茄科作物,还危害菜豆、枸杞属和锦葵属等植物以及龙葵等茄科杂草。该种害虫尤其嗜食番茄,被称为番茄上的“埃博拉病毒”。

番茄潜叶蛾一般可导致番茄减产20%~30%,危害较重时达50%以上,严重时可造成番茄绝收。截至2023年10月,番茄潜叶蛾已扩散至我国19个省(直辖市)390多个县(市、区),危害面积已达200多万亩,呈扩展蔓延态势。2023年11月10日,农业农村部发布公告,将番茄潜叶蛾增补纳入《一类农作物病虫害名录》管理。

番茄潜叶蛾具有高抗药性、高隐蔽性、高扩散性和高繁殖性等危害特点,危害可发生在番茄的任一发育阶段,以及任一地上部位。番茄潜叶蛾既可潜食叶肉,也可蛀食果实,还能危害心芽、花蕾、花萼及嫩梢嫩茎。番茄潜叶蛾尤其喜欢在果萼与幼果相接处潜食,导致果实脱落。

番茄潜叶蛾具有极强的环境适应能力,温度在-18℃至35℃之间均可存活,最适生长发育温度为25℃。番茄潜叶蛾成虫在黎明或黄昏活动,其他时间隐藏在土壤中、叶片皱褶处、果实内、落叶下、土粒中。幼虫一经孵化即潜入叶片组织中取食叶肉,初期形成细小的潜道,通常早期不易被发现,隐蔽性极强。

目前,番茄潜叶蛾虽尚未对我省番茄、辣椒等茄科蔬菜造成毁灭性的危害,但仍建议相关产业部门、企业以及种植户高度重视,做好监测预警,以预防为主,加强外来蔬菜种苗的检疫工作;同时提高快速诊断能力,引导农户对番茄潜叶蛾进行识别防控。通过实施番茄潜叶蛾绿色防控技术,可以将番茄潜叶蛾蛀果率控制在10%以内,危害损失率控制在10%以内。

一、番茄潜叶蛾的识别

番茄潜叶蛾分为卵、幼虫(1~4龄)、蛹和成虫4个阶段。

1.卵。椭圆形、具光泽,奶白色至淡黄色,孵化前呈淡黄色,眼点红色,由于体积小很难被发现。繁殖能力强,卵3~5天就能孵化。番茄潜叶蛾世代重叠,一年能繁衍10~12代,尤其喜欢在植株的上部叶片产卵。

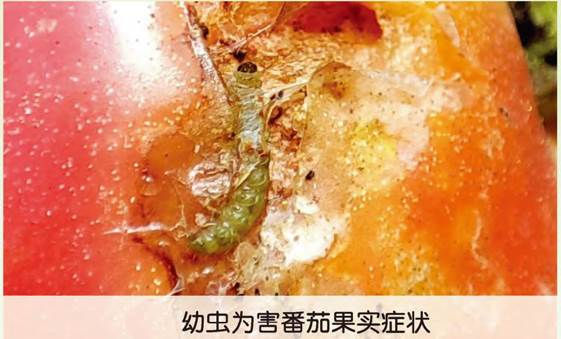

2.幼虫。4个龄期,初龄幼虫呈奶白色或淡黄白色,头部色较暗,后渐为浅绿色,一龄幼虫长0.8~1.5毫米;老熟幼虫头部棕黄色,腹节绿色或背部粉红色,胸足淡黄白色,体长7~8毫米。幼虫潜入叶片啃食叶肉,形成不规则的半透明斑,大大削弱了植物的光合作用。除了叶片,幼虫还喜欢蛀食顶梢嫩茎和幼果,造成幼苗生长点枯死,丛枝和叶片焦枯,引起果实腐烂。

3.蛹。长3.8~6毫米;初期为淡绿色,后期颜色逐渐变深,为棕色、棕褐色,复眼黑褐色。

4.成虫。灰褐色体长6~7毫米,翅展8~10毫米。周身褐色,身上有银灰色鳞片;有一对丝状触角和黑褐色的副眼,灰白色和暗褐色相间横纹;前翅狭窄,端部具有缘毛以及有褐色、银灰色、黑色斑点;足细长,具有灰白色和暗褐色横纹。

番茄潜叶蛾卵、幼虫、蛹和成虫(从左至右)四个阶段。

二、农业防治

1.合理轮作倒茬。与非茄科植物轮作或与水稻等进行水旱轮作。

2.选用清洁无虫苗。不从疫区调运种子、果实及基质等物资;育苗棚以及生产棚室的入口处安装防虫细纱网(60目)双层门帘,通风口安装防虫纱网。

3.清洁田园。清除茄科作物及杂草残株残体,消灭桥梁寄主;整枝打杈、疏花疏果等随手装袋集中销毁;落架前先进行药剂处理,再清除残株,并添加EM堆肥发酵菌剂就地覆膜堆闷。

4.低温冻棚/高温闷棚。冬季低温冻棚(至少30天),夏季高温时关闭风口闷棚,使棚内温度迅速上升,60℃持续1~2天能很好地减少虫口基数。

番茄潜叶蛾危害番茄果实。

三、做好监测

1.监测作物。以番茄为重点,兼顾周边茄子、辣椒、马铃薯等茄科作物。杂草龙葵是番茄潜叶蛾为害的重要指示植物,注意对其进行监测。

2.监测时间。移栽田从番茄定植开始至拉秧后结束,番茄育苗基地从播种开始至育苗期结束为止。

3.幼虫监测。以番茄田为监测重点,兼顾辣椒、茄子、马铃薯等茄科作物。根据种植面积大小,随机选2~3块田/棚室,每块田/棚室采用“W”形选5个点,每点连续调查10株,记录危害株数;每株上、中、下随机各选取2个叶片和2个果实,记录受害叶片数、果实数,每个叶片和果实的幼虫数,计算被害株率、被害叶率、百叶虫量、被害果率、每果的幼虫数。根据成虫发生动态,在成虫始盛期(成虫产卵前期0~2天)后开展幼虫和植株被害情况的田间监测,预测幼虫(卵期3~7天)发生危害盛期,指导防治。

4.成虫监测。番茄潜叶蛾发生街道(镇)及其邻近街道(镇),每个乡镇选择3个村庄,每个村庄布设1个监测点进行性诱剂监测,诱捕器高出植株20~30厘米,每2天记录1次诱蛾量,及时更换粘虫板,每30天更换1次性诱芯。

露地番茄:每块田布设3个性诱捕器(三角形粘胶式)。苗期,3个诱捕器呈正三角形布设,间距约50米,与田边距离大于5米;成株期,诱捕器放置于方便操作的田埂上,与田边相距约1米,诱捕器呈直线排列,间距约50米。

保护地番茄:每个棚室布设2个诱捕器。苗期,棚室靠近入口处、中后部各1个,诱捕器与田边距离大于1米;成株期,诱捕器放于近通道的田埂上,与田边相距约1米。

番茄潜叶蛾危害番茄叶片。

四、物理防治

1.杀虫灯诱杀。成虫发生期,在连片种植田设置杀虫灯(黑光灯效果好,365~375纳米),露地每5~10亩设置1盏,距地面1~1.2米,以诱杀成虫。保护地每棚室设置1盏,光源高出地面1~1.2米,集虫装置适量加水(含0.2%洗涤液)。

2.性诱捕杀。布设带有性诱剂的三角形粘胶诱捕器,诱捕器底部距地面0.1~0.2米。在连片种植田设置性诱捕器诱杀成虫。露地番茄采用三角形粘胶式诱捕器,诱捕器底部高于地面20厘米;棚室栽培的番茄保护地番茄还可采用蓝色粘板或蓝色水桶/水盆式诱捕器,直接放于空旷的地面上诱杀。

涵养天敌。

五、生物防治

1.交配干扰。在番茄苗定植前开始布置,每亩放置迷向丝/迷向管60根,每3~5亩放置1套喷雾释放器。露地至少100亩连片使用,外密内疏放置,距地面0.1~0.5米放置。

2.保护利用天敌。种植蜜源植物(金盏菊、芝麻、荞麦/苦荞麦等)涵养天敌,保护草岭、瓢虫、捕食蝽(如小花蝽、烟盲蝽等)和姬小蜂(如芙新姬小蜂)、赤眼蜂等天敌,避免使用广谱性杀虫剂,提倡精准用药,以保护和利用自然天敌。

六、化学防治

生长期药剂防治,应均匀喷施生物源/植物源药剂或化学药剂。初见幼虫潜道时,选择阿维菌素、氯虫·高氯氟、甲氨基阿维菌素苯甲酸盐、苏云金杆菌(Bt-G033A)、四唑虫酰胺等药剂,注意轮换用药。幼虫孵化始盛期,非雨天下午(日落以后)喷药,抓住幼虫孵化始盛期,以提高防治效果。每7~10天喷施1次(叶片背面及正面喷施均匀)。

参考用药

目前番茄潜叶蛾登记用药产品不多,使用剂量可参照小菜蛾的推荐用量。1.9%甲维盐乳油(甲氨基阿维菌素苯甲酸盐)15毫升/亩(2000倍液)、30%氟铃·茚虫威悬浮剂10毫升/亩、6%阿维·茚虫威微乳剂55毫升/亩、10%阿维菌素水分散粒剂3克/亩、20%氯虫苯甲酰胺悬浮剂10毫升/亩、5%阿维·高氯乳油20~25毫升/亩、60克/升乙基多杀菌素悬浮剂40毫升/亩(已登记)、苏云金杆菌(BT-G033A)可湿性粉剂(有效成分含量32000IU/毫克,单独使用)100克/亩(150~200倍液)等;1.9%甲维盐与苏云金杆菌以1∶1复配2000倍液使用,效果最佳。

研究发现,入侵我国的番茄潜叶蛾种群中已存在对多种药剂的抗性,其中与菊酯类杀虫剂抗性相关的基因也出现突变。因此,田间防治应特别注意轮换用药。

初审:许治远

复审:傅仁斌

终审:罗 锴